Eugenio,77

Этот обзор посвящен распространенным двигателям Toyota 1990-2020-х годов. Данные основаны на опыте, статистике, отзывах владельцев и ремонтников. Выпуск 5-й, переработанный и дополненный.

A ·

E ·

G ·

K ·

S ·

FZ ·

JZ ·

MZ ·

RZ ·

TZ ·

VZ ·

UZ ·

AZ ·

NZ ·

SZ ·

ZZ ·

AR ·

GR ·

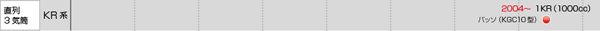

KR ·

NR ·

TR ·

UR ·

ZR

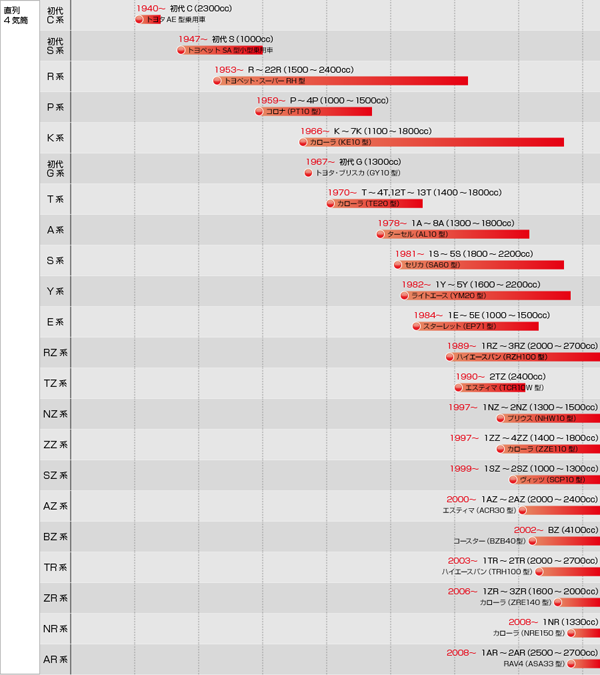

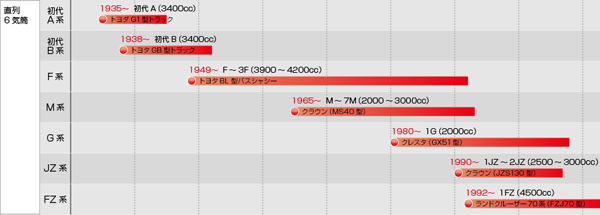

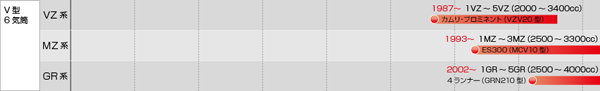

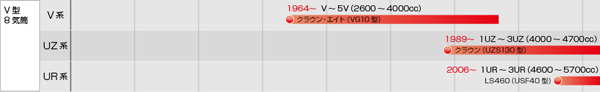

С момента начала массового ввоза в рф японских автомобилей сменилось уже несколько условных поколений двигателей Toyota:

4A-FE (1988-2001) - самый распространенный двигатель серии, "народный" и заслуженно любимый, не имевший выраженных конструктивных дефектов и очень удобный в обслуживании, небольшие минусы - склонность к износу постелей распредвалов на возрастных моторах и не-плавающие поршневые пальцы. 5A-FE (1988-2005) - базовый мотор, выпускавшийся не только в Японии, но и на китайских заводах для тойот рынка ЮВА и совместных моделей. 7A-FE (1994-2002) - модификация с увеличенным рабочим объемом. В оптимальном серийном варианте 4A-FE и 7A-FE шли на семейство Corolla. Однако на автомобилях линейки Corona/Carina/Caldina они со временем получили систему питания типа LeanBurn, предназначенную для сгорания обедненных смесей и помогающую экономить японское топливо при спокойной езде и в пробках (подробнее про конструктивные особенности - "Toyota 4A-FE Lean Burn", на какие именно модели устанавливался - "Lean Burn на двигателях серии "A"). Но здесь японцы "подгадили" рядовому потребителю - многие обладатели этих движков сталкивались с так называемой "проблемой LB" в виде характерных провалов на средних оборотах, причину которых толком установить и излечить не удавалось - то ли виновато качество местного бензина, то ли проблемы в системах питания и зажигания (к состоянию свечей и высоковольтных проводов эти движки особенно чувствительны), то ли все вместе - но иногда обедненная смесь просто не поджигалась.

"Двигатель 7A-FE LeanBurn низкооборотный, и он даже тяговитее 3S-FE за счет максимума момента при 2800 оборотах"

4A-GE 20V (1991-2002) - форсированный мотор для малых "приспортивленных" моделей заменил в 1991 году предыдущий базовый двигатель всей серии A (4A-GE 16V). Чтобы обеспечить мощность в 160 л.с., японцы использовали головку блока с 5-ю клапанами на цилиндр, систему VVT (первое применение изменяемых фаз газораспределения на тойотах), редлайн тахометра на 8 тысячах. Минус - такой двигатель даже изначально был неизбежно сильнее "ушатан" по сравнению со средним серийным 4A-FE того же года, поскольку и в Японии покупался не для экономичной и щадящей езды.

*Сокращения и условные обозначения: V - рабочий объем [см3] N - максимальная мощность [л.с. при об/мин] M - максимальный крутящий момент [Нм при об/мин] CR - степень сжатия D×S - диаметр цилиндра × ход поршня [мм] RON - рекомендуемое производителем октановое число бензина IG - тип системы зажигания VD - соударение клапанов и поршня при разрушении ремня/цепи привода ГРМ **Здесь и далее приведены ТТХ позднейших модификаций двигателей.

4E-FE, 5E-FE (1989-2002) - базовые двигатели серии 5E-FHE (1991-1999) - версия с высоким редлайном и системой изменения геометрии впускного коллектора (для увеличения максимальной мощности) 4E-FTE (1989-1999) - турбоверсия, которая превращала Starlet GT в "бешеную табуретку" С одной стороны, критических мест у этой серии немного, с другой - слишком заметно она уступает в долговечности серии A. Характерны очень слабые сальники коленвала и меньший ресурс цилиндро-поршневой группы, к тому же, формально не подлежащей капремонту. Также следует помнить, что мощность двигателя должна соответствовать классу автомобиля - поэтому вполне подходящий на Tercel, 4E-FE уже слаб для Corolla, а 5E-FE - для Caldina. Работая на максимуме возможностей, они имеют меньший ресурс и повышенный износ по сравнению с движками бóльших объемов на тех же самых моделях.

Следует обратить внимание, что под одним именем существовали два фактически разных двигателя. В оптимальном виде - отработанном, надежном и без технических изысков - двигатель выпускался в 1990-98 годах (1G-FE тип'90). Из недостатков - привод маслонасоса ремнем ГРМ, что традиционно не идет на пользу последнему (при холодном пуске с сильно загустевшим маслом возможен перескок ремня или срезание зубьев, ни к чему и лишние сальники, протекающие внутрь кожуха ГРМ), и традиционно слабый датчик давления масла. В целом отличный агрегат, однако не стоит требовать от машины с этим двигателем динамики гоночного болида. В 1998 году движок был радикально изменен, за счет увеличения степени сжатия и максимальных оборотов мощность выросла на 20 л.с. Двигатель получил систему VVT, систему изменения геометрии впускного коллектора (ACIS), бестрамблерное зажигание и дроссельную заслонку с электронным управлением (ETCS). Самые серьезные изменения затронули механическую часть, где сохранилась только общая компоновка - полностью изменилась конструкция и начинка головки блока, появился гидронатяжитель ремня, обновился блок цилиндров и вся цилиндро-поршневая группа, изменился коленвал. По большей части запчастей 1G-FE тип'90 и тип'98 стали невзаимозаменяемы. Клапана при обрыве ремня ГРМ теперь гнулись. Надежность и ресурс нового двигателя безусловно снизились, но главное - от легендарной неубиваемости, простоты обслуживания и неприхотливости в нем осталось одно название.

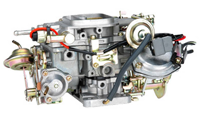

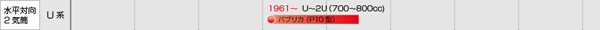

Предельно надежная и архаичная (нижний распредвал в блоке) конструкция с хорошим запасом прочности. Общий недостаток - скромные характеристики, соответствующие времени появления серии. 5K (1978-2013), 7K (1996-1998) - карбюраторные версии. Основная и практически единственная проблема - слишком сложная система питания, вместо попыток ремонта или регулировки которой оптимально сразу установить простой карбюратор для машин местного производства. 7K-E (1998-2007) - позднейшая инжекторная модификация.

3S-FE (1986-2003) - базовый двигатель серии - мощный, надежный и неприхотливый. Без критических недостатков, хотя и не идеальный - достаточно шумный, склонный к возрастному угару масла (с пробегом за 200 т.км), ремень ГРМ перегружен приводом помпы и масляного насоса, неудобно наклонен под капотом. Лучшие модификации двигателя выпускались с 1990 года, но появившаяся в 1996-м обновленная версия уже не могла похвастать прежней беспроблемностью. К серьезным дефектам следует отнести случающиеся, главным образом на позднем типе'96, обрывы шатунных болтов - см. "Двигатели 3S и кулак дружбы". Лишний раз стоит напомнить - на серии S повторно использовать шатунные болты опасно. Подробно о различии поколений - "3S-FE. От рассвета до заката". 4S-FE (1990-2001) - вариант с уменьшенным рабочим объемом, по конструкции и в эксплуатации полностью аналогичен 3S-FE. Его характеристик достаточно большинству моделей, за исключением семейства Mark II. 3S-GE (1984-2005) - форсированный двигатель с "головкой блока разработки Yamaha", выпускавшийся во множестве вариантов с разной степенью форсировки и различной сложностью конструкции для приспортивленных моделей на базе D-класса. Его версии были в числе первых тойотовских двигателей с VVT, и первыми - с DVVT (Dual VVT - система изменения фаз газораспределения на впускном и выпускном распредвалах). 3S-GTE (1986-2007) - турбированный вариант. Нелишне вспомнить особенности наддувных двигателей: высокая стоимость содержания (лучшее масло и минимальная периодичность его замен, лучшее топливо), дополнительные сложности в обслуживании и ремонте, относительно низкий ресурс форсированного двигателя, ограниченный ресурс турбин. При прочих равных условиях следует помнить: даже первый японский покупатель брал турбодвижок не для езды "в булочную", поэтому вопрос об остаточном ресурсе мотора и машины в целом всегда будет открытым, и втройне это критично для автомобиля с пробегом по рф. 3S-FSE (1996-2001) - версия с непосредственным впрыском (D-4). Самый плохой бензиновый мотор Toyota в истории. Пример того, как легко неуемной жаждой совершенствования превратить отличный движок в кошмар. Брать автомобили именно с этим двигателем категорически не рекомендуется. Первая проблема - износ ТНВД, в результате которого значительное количество бензина попадает в картер двигателя, что ведет к катастрофическому износу коленвала и всех прочих "трущихся" элементов. Во впускном коллекторе из-за работы системы EGR накапливается большое количество нагара, влияющего на возможность запуска. "Кулак дружбы" - стандартный конец карьеры для большинства 3S-FSE (дефект официально признан производителем... в апреле 2012 года). Впрочем, проблем хватает и по остальным системам двигателя, имеющего мало общего с нормальными моторами серии S. 5S-FE (1992-2001) - версия с увеличенным рабочим объемом. Недостаток - как на большинстве бензиновых двигателей объемом более двух литров, японцы применили здесь балансирный механизм с шестеренным приводом (неотключаемый и сложно регулируемый), что не могло не сказаться на общем уровне надежности.

1JZ-GE (1990-2007) - базовый двигатель для внутреннего рынка. 2JZ-GE (1991-2005) - "всемирный" вариант. 1JZ-GTE (1990-2006) - турбонаддувный вариант для внутреннего рынка. 2JZ-GTE (1991-2005) - "всемирная" турбо-версия. 1JZ-FSE, 2JZ-FSE (2001-2007) - не самые лучшие варианты с непосредственным впрыском. Моторы не имеют существенных недостатков, очень надежны при разумной эксплуатации и надлежащем уходе (разве что чувствительны к влаге, особенно в версии DIS-3, поэтому мыть их не рекомендуется). Считаются идеальными заготовками для тюнинга разной степени злобности. После модернизации в 1995-96 гг. двигатели получили систему VVT и бестрамблерное зажигание, стали немного экономичнее и тяговитее. Казалось бы, один из редких случаев, когда обновленный тойотовский мотор не потерял в надежности - однако неоднократно приходилось не только слышать о проблемах с шатунно-поршневой группой, но и видеть последствия прихвата поршней с последующим их разрушением и загибом шатунов.

Подробнее о конструкции - "Серия MZ".

3RZ-FE (1995-2003) - самая большая рядная четверка в тойотовской гамме, в целом характеризуется положительно, можно обратить внимание лишь на переусложненный привод ГРМ и балансирного механизма. Двигатель нередко устанавливался на модели горьковского и ульяновского автозаводов рф. Что до потребительских свойств, то главное не рассчитывать на высокую тяговооруженность достаточно тяжелых моделей, оснащенных этим мотором.

2TZ-FE (1990-1999) - базовый двигатель. 2TZ-FZE (1994-1999) - форсированная версия с механическим нагнетателем.

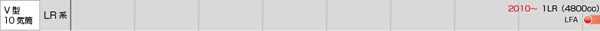

1UZ-FE (1989-2004) - базовый двигатель серии, для легковых автомобилей. В 1997 получил изменяемые фазы газораспределения и бестрамблерное зажигание. 2UZ-FE (1998-2012) - версия для тяжелых джипов. В 2004 получил изменяемые фазы газораспределения. 3UZ-FE (2001-2010) - замена 1UZ для легковых моделей.

Легковые варианты показали себя ненадежными и капризными: изрядная любовь к бензину, поедание масла, склонность к перегреву (который обычно приводит к короблению и трещинам головок блока цилиндров), повышенный износ коренных шеек коленвала, изощренный гидропривод вентилятора. И ко всему - относительная редкость запчастей. 5VZ-FE (1995-2004) - использовался на HiLux Surf 180-210, LC Prado 90-120, больших вэнах семейства HiAce SBV. Этот двигатель оказался непохожим на своих собратьев и достаточно неприхотливым.

Подробно о конструкции и проблемах - большой обзор "Серия AZ". Наиболее серьезный и массовый дефект - самопроизвольное разрушение резьбы под болты крепления головки блока цилиндров, приводящее к нарушению герметичности газового стыка, повреждению прокладки и всем вытекающими последствиям.

Подробно о конструкции и особенностях - большой обзор "Серия NZ".

Подробно о конструкции и особенностях - большой обзор "Серия SZ".

Подробно о конструкции и проблемах - "Серия ZZ. Без права на ошибку". 1ZZ-FE (1998-2007) - базовый и наиболее распространенный двигатель серии. 2ZZ-GE (1999-2006) - форсированный двигатель с VVTL (VVT плюс система изменения высоты подъема клапанов первого поколения), который имеет мало общего с базовым мотором. Самый "нежный" и недолговечный из заряженных моторов Toyota. 3ZZ-FE, 4ZZ-FE (1999-2009) - версии для моделей европейского рынка. Особый недостаток - отсутствие японского аналога не позволяет приобрести бюджетный контрактный мотор.

Подробно о конструкции, модификациях и характерных неисправностях - большой обзор "Серия AR".

Подробно о конструкции и проблемах - обзор "Серия GR".

Подробно о конструкции и неисправностях - обзор "Серия KR".

Подробно о конструкции, версиях и характерных неисправностях - большой обзор "Серия NR".

1UR-FSE - базовый двигатель серии, для легковых автомобилей, со смешанным впрыском D-4S и электрическим приводом изменения фаз на впуске VVT-iE. 1UR-FE - с распределенным впрыском, для легковых автомобилей и джипов. 2UR-GSE - форсированная версия "с головками Yamaha", титановыми впускными клапанами, D-4S и VVT-iE - для -F моделей Lexus. 2UR-FSE - для гибридных силовых установок топовых Lexus - с D-4S и VVT-iE. 3UR-FE - самый большой бензиновый двигатель Toyota для тяжелых джипов, с распределенным впрыском.

Подробно о конструкции, версиях и характерных неисправностях - большой обзор "Серия ZR". Характерные дефекты: повышенный расход масла у некоторых версий, отложения шлака в камерах сгорания, стук приводов VVT при запуске, течь помпы, течь масла из-под крышки цепи, традиционные проблемы EVAP, ошибки принудительного холостого хода, проблемы при горячем пуске из-за давления топлива, брак шкива генератора, обмерзание втягивающего реле стартера. У версий с Valvematic - шум вакуумного насоса, ошибки контроллера, отрыв контроллера от управляющего вала привода VM с последующим отключением двигателя.

Высокая "геометрическая" степень сжатия, длинноходный, работа по циклу Миллера/Аткинсона, балансирный механизм. ГБЦ - "лазерно-напыляемые" седла клапанов (наподобие серии ZZ), спрямленные впускные каналы, гидрокомпенсаторы, DVVT (на впуске - VVT-iE с электроприводом), встроенный контур EGR с охлаждением. Впрыск - D-4S (комбинированный, во впускные порты и в цилиндры), требования к ОЧ бензина разумные. Охлаждение - помпа с электроприводом (впервые для Toyota), термостат с электронным управлением. Смазка - масляный насос изменяемого рабочего объема. Подробно о конструкции - большой обзор "Dynamic Force (R4)".

Подробно о конструкции - "Dynamic Force (R4)".

M15A-FKS - во многом напоминает M20A без одного цилиндра, D-4, балансирный вал, Dual VVT, полнопоточный EGR, электропомпа... Изначально предназначен для моделей класса "B" (Yaris). M15A-FXE - вариант для гибридов - с обычным распределенным впрыском, без балансирного вала. Подробно о конструкции - большой обзор "Dynamic Force (R3)".

Подробности о конструкции - "Двигатели Toyota - G16E-GTS".

Twin-scroll турбокомпрессор, комбинированный впрыск D-4ST и вертикальные форсунки высокого давления, единая постель коленвала, распределительный клапан в системе охлаждения... Все подробности о конструкции - "Двигатели Toyota - T24A-FTS".

Подробно о конструкции - обзор "Dynamic Force (V6)". Особенности конструкции - длинноходный, DVVT (на впуске - VVT-iE с электроприводом), "лазерно-напыляемые" седла клапанов, twin-turbo (два параллельных компрессора, интегрированных в выпускные коллекторы, WGT с электронным управлением) и два жидкостных интеркулера, смешанный впрыск D-4ST (во впускные порты и в цилиндры), термостат с электронным управлением.

Несколько общих слов про выбор двигателя - "Бензин или дизель?"

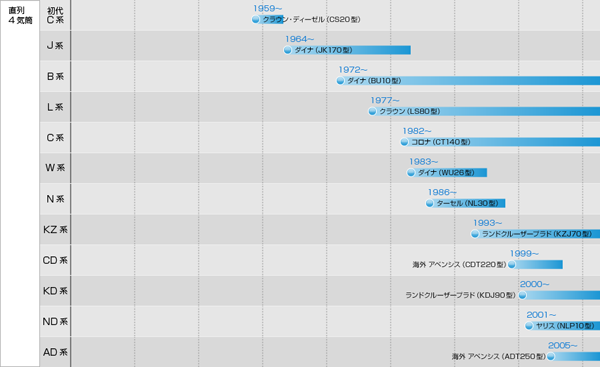

Атмосферные версии (2C, 2C-E, 3C-E) в целом надежны и неприхотливы, однако обладали слишком скромными характеристиками, а топливная аппаратура на версиях с электронным управлением ТНВД требовала для обслуживания квалифицированных дизелистов. Варианты с турбонаддувом (2C-T, 2C-TE, 3C-T, 3C-TE) часто демонстрировали высокую склонность к перегреву (с прогаром прокладки, трещинами и короблением головки блока цилиндров) и быстрый износ уплотнений турбин. В большей степени это проявлялось на микроавтобусах и тяжелых машинах с более напряженными условиями работы, а самый каноничный пример плохого дизеля - именно Estima с 3C-T, где горизонтально расположенный мотор регулярно перегревался, категорически не переносил топливо "регионального" качества, а при первой возможности выбивал все масло через сальники.

В вопросе надежности можно провести полную аналогию с серий C: относительно удачные, но маломощные атмосферники (2L, 3L, 5L-E) и проблемные турбодизели (2L-T, 2L-TE). Для наддувных версий головку блока можно считать расходным материалом, причем не потребуются даже критические режимы - достаточно длительной езды по трассе.

Обладали скромными характеристиками (даже с наддувом), работали в напряженных условиях, а потому имели небольшой ресурс. Чувствительны к вязкости масла, склонны к повреждению коленвала при холодном запуске. Практически отсутствует техдокументация (поэтому, например, невозможно выполнить правильную регулировку ТНВД), чрезвычайно редки запчасти.

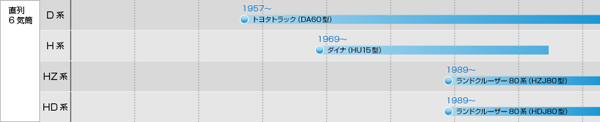

1HZ (1989-) - благодаря простой конструкции (чугун, SOHC с толкателями, 2 клапана на цилиндр, простой ТНВД, вихрекамерный, атмосферник) и отсутствию форсирования оказался лучшим по надежности тойотовским дизелем. 1HD-T (1990-2002) - получил камеру в поршне и турбонаддув, 1HD-FT (1995-1988) - 4 клапана на цилиндр (SOHC с коромыслами), 1HD-FTE (1998-2007) - электронное управление ТНВД.

Конструктивно он был выполнен сложнее серии L - шестеренно-ременный привод ГРМ, ТНВД и балансирного механизма, обязательный турбонаддув, быстрый переход на электронный ТНВД. Однако увеличенный рабочий объем и значительный прирост крутящего момента способствовали избавлению от многих недостатков предшественника, даже несмотря на высокую стоимость запчастей. Впрочем, легенда о "выдающейся надежности" на самом деле формировалась в то время, когда этих двигателей было несоизмеримо меньше, чем знакомых и проблемных 2L-T.

1WZ - Peugeot DW8 (SOHC 8V) - простой атмосферный дизель с распределительным ТНВД. Остальные моторы представляют собой традиционные common rail с турбонаддувом, используемые также Peugeot/Citroen, Ford, Mazda, Volvo, Fiat... 2WZ-TV - Peugeot DV4 (SOHC 8V) 3WZ-TV - Peugeot DV6 (SOHC 8V), в версиях - 95/115 ps 4WZ-FTV, 4WZ-FHV - Peugeot DW10 (DOHC 16V), в версиях 120/150/180 ps 5WZ-TV, 5WZ-HV - Peugeot DV5, в версиях - 100/120 ps

Уровень технологий и потребительских качеств соответствует середине прошлого десятилетия и отчасти даже уступает серии AD. Легкосплавный гильзованный блок с закрытой рубашкой охлаждения, DOHC 16V, common rail с электромагнитными форсунками (давление впрыска 160 МПа), VGT, DPF+NSR... Наиболее известный негатив этой серии - врожденные проблемы с цепью привода ГРМ, которые баварцы пытаются решить еще с 2007-го. См. подробности в TSB, посвященных браку шкива коленвала (EG-00080T-TME), клапану EGR (EG-0024T-0317), замене растянутой цепи ГРМ (EG-0004T-0118, 17SMD-115-4).

Конструкция в духе 3-й волны - "одноразовый" легкосплавный гильзованный блок с открытой рубашкой охлаждения, 4 клапана на цилиндр (DOHC с гидрокомпенсаторами), цепной привод ГРМ, турбина с изменяемой геометрией направляющего аппарата (VGT), на моторах с рабочим объемом 2.2 л устанавливается балансирный механизм. Топливная система - common-rail, давление впрыска 25-167 МПа (1AD-FTV), 25-180 (2AD-FTV), 35-200 МПа (2AD-FHV), на форсированных версиях используются пьезоэлектрические форсунки. На фоне конкурентов удельные характеристики двигателей серии AD можно назвать пристойными, но не выдающимися. Серьезная врожденная болезнь - высокий расход масла и вытекающие отсюда проблемы с повсеместным нагарообразованием (от засорения EGR и впускного тракта до отложений на поршнях и повреждения прокладки ГБЦ), гарантия предусматривает замену поршней, колец и всех подшипников коленвала. Также характерны: уход охлаждающей жидкости через прокладку ГБЦ, течь помпы, сбои системы регенерации сажевого фильтра, разрушение привода дроссельной заслонки, течь масла из поддона, брак усилителя форсунок (EDU) и самих форсунок, разрушение внутренностей ТНВД. Подробно о конструкции и проблемах - большой обзор "Серия AD".

Конструкция соединила традиционные и новые решения - чугунный негильзованный блок цилиндров, ременный привод ГРМ, 4 клапана на цилиндр (DOHC с толкателями), турбина VGT. Топливная система - common-rail, давление впрыска 30-135 МПа, электромагнитные форсунки.

Подробно о конструкции и типичных проблемах - обзор "Серия GD".

Конструктивно близки к KZ - чугунный блок, шестеренно-ременный привод ГРМ, балансирный механизм (на 1KD), однако уже используется турбина VGT. Топливная система - common-rail, давление впрыска 32-160 МПа (1KD-FTV, 2KD-FTV HI), 30-135 МПа (2KD-FTV LO), электромагнитные форсунки на старых версиях, пьезоэлектрические на версиях с Euro-5. За полтора десятка лет на конвейере серия морально устарела - скромные по современным меркам технические характеристики, посредственная экономичность, "тракторный" уровень комфорта (по вибрациям и шумности). Самый серьезный дефект конструкции официально признан Тойотой - "1KD-FTV - трещина в поршне").

Подробно о конструкции, вариантах и характерных проблемах - большой обзор "Серия ND".

Многолетний победитель и призер конкурса на звание самого проблемного двигателя Toyota. Подробно о конструкции и характерных неисправностях - "1VD-FTV".

Подробный обзор конструкции - "F33A-FTV".

Небольшой самостоятельный кластер составляют "индустриальные" двигатели Toyota, используемые на погрузчиках, строительной и сельскохозяйственной технике, а также на стационарных агрегатах. В начале 2020-х здесь представлены несколько низкофорсированных дизельных и бензиновых/LPG моторов, по большей части уникальных, но встречаются и выходцы из автомобильного сегмента.

1ZS - 3-цилиндровый дизель с Common-rail, VGT турбокомпрессором, DOC-катализатором. 1DZ - 4-цилиндровый дизель, вихрекамерный (swirl chamber). 2Z - 4-цилиндровый дизель, камера в поршне (direct injection). 3Z - 4-цилиндровый дизель, вихрекамерный (swirl chamber). 14Z - 6-цилиндровый дизель, камера в поршне (direct injection). 15Z - 6-цилиндровый дизель, шестеренный привод ГРМ, вихрекамерный (swirl chamber). 1FS - 4-цилиндровый бензиновый/LPG, EFI, с TWC. 4Y - 4-цилиндровый бензиновый, EFI, с TWC.

Некоторые пояснения к таблицам, а также обязательные замечания по эксплуатации и выбору расходников сделали бы этот материал совсем уж тяжеловесным. Поэтому самодостаточные по смыслу вопросы были вынесены в отдельные статьи. Октановое число Общие советы и рекомендации производителя - "Какой бензин льем в Тойоту?" Моторное масло Общие советы по выбору моторного масла - "Какое масло льем в двигатель?" Свечи зажигания Общие замечания и каталог рекомендуемых свечей - "Свечи зажигания" Аккумуляторы Некоторые рекомендации и каталог штатных АКБ - "Аккумуляторы для Toyota" Мощность Еще немного о характеристиках - "Номинальные ТТХ двигателей Toyota" Заправочные емкости Справочник с рекомендациями производителя - "Заправочные объемы и жидкости"

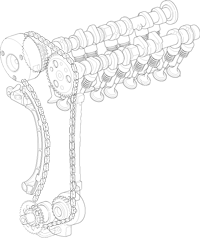

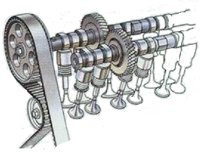

Наиболее архаичные OHV двигатели в массе своей остались в 1970-х, но отдельные их представители модифицировались и сохранялись на вооружении вплоть до середины 2000-х (серия K). Нижний распредвал приводился короткой цепью или шестернями и через гидротолкатели перемещал штанги. Сегодня OHV используется Тойотой только в сегменте грузовых дизелей. Со второй половины 1960-х начали появляться SOHC и DOHC двигатели разных серий - изначально с солидными двухрядными цепями, с гидрокомпенсаторами или регулировкой клапанных зазоров шайбами между распредвалом и толкателем (реже - винтами). Первая серия с ременным приводом ГРМ (A) родилась только в конце 1970-х, но уже к середине 1980-х такие двигатели - то, что мы называем "классикой", стали абсолютным мейнстримом. Поначалу SOHC, затем DOHC с литерой G в индексе - "широкий Twincam" с приводом обоих распредвалов от ремня, а потом и массовый DOHC с литерой F, где ремнем приводился один из валов, связанных между собой шестеренной передачей. Зазоры в DOHC регулировались шайбами над толкателем, но у некоторых моторов с головками разработки Yamaha сохранялся принцип размещения шайб под толкателем. При обрыве ремня на большинстве массовых двигателей клапана и поршни не встречались, за исключением форсированных 4A-GE, 3S-GE, некоторых V6, движков D-4 и, естественно, дизелей. У последних, в силу особенностей конструкции, последствия особенно тяжелы - гнутся клапана, ломаются направляющие втулки, зачастую переламывается распредвал. Для бензиновых двигателей определенную роль играет случайность - в "не гнущем" моторе покрытые толстым слоем нагара поршень и клапан иногда соударяются, а в "гнущем", наоборот, клапана могут удачно зависнуть в нейтральном положении. В начале 1990-х появились и с того момента прошли несколько этапов развития тойотовские системы изменения фаз газораспределения - подробнее см. большой обзор "Toyota Variable Valve Timing. Эволюция" Во второй половине 1990-х появились принципиально новые двигатели третьей волны, на которых вернулся цепной привод ГРМ и стандартным стало наличие моно-VVT (изменяемые фазы на впуске). Как правило, цепи приводили оба распредвала на рядных двигателях, на V-образных между распредвалами одной головки стоял шестеренный привод или короткая дополнительная цепь. В отличие от старых двухрядных, новые длинные однорядные роликовые цепи уже не отличались долговечностью. Клапанные зазоры теперь почти всегда задавались подбором регулировочных толкателей разной высоты, что сделало процедуру слишком трудоемкой, растянутой во времени, затратной, а потому непопулярной - следить за зазорами владельцы в массе своей просто перестали. Для двигателей с цепным приводом случаи обрыва традиционно не рассматриваются, однако на практике при проскакивании или неправильной установке цепи в подавляющем числе случаев клапана и поршни друг с другом встречаются. Своеобразной деривацией среди моторов этого поколения оказался форсированный 2ZZ-GE с изменяемой высотой подъема клапанов (VVTL-i), но в таком виде концепция распространения и развития не получила. Уже в середине 2000-х началась эпоха следующего поколения двигателей. В части ГРМ их основные отличительные черты - Dual-VVT (изменяемые фазы на впуске и выпуске) и возродившиеся гидрокомпенсаторы в приводе клапанов. Еще одним экспериментом стал второй вариант изменения высоты подъема клапанов - Valvematic на серии ZR.

Практические плюсы цепного привода по сравнению с ременным просты: прочность и долговечность - цепь, условно говоря, не рвется и требует менее частых плановых замен. Второй выигрыш, компоновочный, важен только для производителя: привод четырех клапанов на цилиндр через два вала (еще и с механизмом изменения фаз), привод ТНВД, помпы, масляного насоса - требуют достаточно большой ширины ремня. Тогда как установка вместо него тонкой однорядной цепи позволяет сэкономить пару сантиметров от продольного размера двигателя, а заодно уменьшить поперечный размер и расстояние между распредвалами, благодаря традиционно меньшему диаметру звездочек по сравнению со шкивами в ременных приводах. Еще небольшой плюс - меньше радиальная нагрузка на валы из-за меньшего предварительного натяжения. Но нельзя забывать про стандартные минусы цепей. - За счет неизбежного износа и появления люфта в шарнирах звеньев цепь в процессе работы вытягивается. - Для борьбы с растяжением цепи требуется или регулярная процедура ее "подтягивания" (как на некоторых архаичных моторах), или установка автоматического натяжителя (что и делает большинство современных производителей). Традиционный гидронатяжитель работает от общей системы смазки двигателя, что негативно сказывается на его долговечности (поэтому на цепных движках новых поколений Toyota размещает его снаружи, максимально упростив замену). Но порой растяжение цепи превышает предел регулировочных возможностей натяжителя, и тогда последствия для двигателя оказываются весьма печальными. А некоторые третьеразрядные автопроизводители умудряются устанавливать гидронатяжители без храпового механизма, что позволяет даже неизношенной цепи "играть" при каждом запуске. - Металлическая цепь в процессе работы неизбежно "пропиливает" башмаки натяжителей и успокоителей, постепенно истирает звездочки валов, а продукты износа попадают в моторное масло. Еще хуже, что многие владельцы при замене цепи не меняют звездочки и натяжители, хотя должны понимать, как быстро старая звездочка способна испортить новую цепь. - Даже исправный цепной привод ГРМ всегда работает заметно шумнее ременного. Помимо прочего, скорость движения цепи неравномерна (особенно при небольшом количестве зубьев звездочек), а при входе звена в зацепление всегда происходит удар. - Стоимость цепи всегда выше, чем комплекта ремня ГРМ (и у некоторых производителей просто неадекватна). - Замена цепи более трудоемка (старый "мерседесовский" способ на тойотах не работает). И в процессе требуется изрядная аккуратность, поскольку клапана в цепных тойотовских моторах встречаются с поршнями. - На некоторых двигателях, ведущих свое происхождение от Daihatsu, используются не роликовые, а зубчатые цепи. Они по определению тише в работе, точнее и долговечнее, однако по необъяснимым причинам могут иногда проскакивать на звездочках. В итоге - уменьшились ли расходы на техобслуживание с переходом на цепи в ГРМ? Цепной привод требует того или иного вмешательства не реже, чем ременный - сдаются гидронатяжители, в среднем за 150 т.км растягивается сама цепь... а затраты "на круг" оказываются выше, особенно если не выкраивать по мелочам и заменять одновременно все необходимые компоненты привода. Цепь может быть и хороша - если она двухрядная, в движке 6-8 цилиндров, а на крышке стоит трехлучевая звезда. Но на классических тойотовских двигателях ременный привод ГРМ был настолько хорош, что переход на тонкие длинные цепочки стал явным шагом назад.

На постсоветском пространстве карбюраторная система питания автомобилей местного производства по ремонтопригодности и бюджетности никогда не будет иметь конкурентов. Вся глубокая электроника - ЭПХХ, весь вакуум - автомат УОЗ и вентиляция картера, вся кинематика - дроссель, ручной подсос и привод второй камеры (солекс). Все относительно просто и понятно. Копеечная стоимость позволяет буквально возить в багажнике второй комплект систем питания и зажигания, хотя запчасти и "дохтура" всегда можно было найти где-то неподалеку. Тойотовский карбюратор - совсем другое дело. Достаточно взглянуть на какой-нибудь 13T-U рубежа 70-80-х - настоящего монстра со множеством тентаклей вакуумных шлангов... Ну а поздние "электронные" карбюраторы вообще представляли собой верх сложности - катализатор, кислородный датчик, перепуск воздуха на выпуск, перепуск отработавших газов (EGR), электрика управления подсосом, две-три ступени управления холостым ходом по нагрузке (электропотребители и ГУР), 5-6 пневмоприводов и двухступенчатых демпферов, вентиляция бака и поплавковой камеры, 3-4 электропневмоклапана, термопневмоклапаны, ЭПХХ, вакуумный корректор, система подогрева воздуха, полный набор датчиков (температуры ОЖ, воздуха на впуске, скорости, детонации, концевик ДЗ), электронный блок управления... Удивительно, зачем вообще нужны были такие сложности при наличии модификаций с нормальным впрыском, но так или иначе, подобные системы, завязанные на вакуум, электронику и кинематику приводов, работали в очень тонком равновесии. Нарушался баланс элементарно - от старости и грязи не застрахован ни один карбюратор. Иногда все было еще глупее и проще - не в меру импульсивный "мастер" отсоединял все подряд шланги, но места их подключения, естественно, не помнил. Кое-как оживить это чудо можно, но наладить правильную работу (чтобы одновременно поддерживались нормальный холодный пуск, нормальный прогрев, нормальный холостой ход, нормальная коррекция по нагрузке, нормальный расход топлива) чрезвычайно сложно. Как нетрудно догадаться, немногочисленные карбюраторщики со знанием японской специфики обитали только в пределах Приморья, но спустя два десятка лет о них вряд ли вспомнят даже местные жители. В итоге, тойотовский распределенный впрыск изначально оказался проще поздних японских карбюраторов - электрики и электроники в нем было не намного больше, зато сильно выродился вакуум и не было механических приводов со сложной кинематикой - что дало нам столь ценную надежность и ремонтопригодность.

Самый неразумный аргумент в пользу D-4 звучит следующим образом - "непосредственный впрыск скоро вытеснит традиционные моторы". Даже если бы это соответствовало истине, то никоим образом не указывало на то, что двигателям с НВ нет альтернативы уже сейчас. Долгое время под D-4 понимался, как правило, вообще один конкретный двигатель - 3S-FSE, который устанавливался на относительно доступные массовые автомобили. Но им комплектовались всего лишь три модели Toyota 1996-2001 годов (для внутреннего рынка), причем в каждом случае прямой альтернативой была, как минимум, версия с классическим 3S-FE. Да и потом выбор между D-4 и нормальным впрыском обычно сохранялся. А со второй половины 2000-х тойотовцы вообще отказались от использования непосредственного впрыска на двигателях массового сегмента (см. "Toyota D4 - перспективы?") и начали возвращаться к этой идее только спустя десяток лет. "Двигатель отличный, просто у нас бензин (природа, люди...) плохие" - это вновь из области схоластики. Пусть этот двигатель хорош для японцев, но какой от этого прок в рф? - стране не самого лучшего бензина, сурового климата и несовершенных людей. И где вместо мифических достоинств D-4 вылезают исключительно его недостатки. Крайне недобросовестна апелляция к зарубежному опыту - "а вот в японии, а вот в европе"... Японцы глубоко озабочены надуманной проблемой CO2, в европейцах сочетаются зашоренность на снижении выбросов и экономичности (не зря больше половины рынка там занимают дизеля). В массе своей население рф не может сравниться с ними по доходам, а качество местного горючего уступает даже штатам, где непосредственный впрыск до определенного времени не рассматривался - в основном именно по причине неподходящего топлива (к тому же производителя откровенно плохого двигателя там могут наказать долларом). Рассказы о том, что "двигатель D-4 расходует на три литра меньше" - просто незатейливая дезинформация. Даже по паспорту максимальная экономия нового 3S-FSE по сравнению с новым 3S-FE на одной модели составляла 1.7 л/100 км - и это в японском испытательном цикле с очень спокойными режимами (поэтому реальная экономия всегда была меньше). При динамичной городской езде D-4, работающий в мощностном режиме, снижения расхода не дает в принципе. То же происходит и при быстрой езде по трассе - зона ощутимой экономичности D-4 по оборотам и скоростям невелика. Да и вообще, некорректно рассуждать насчет "регламентируемого" расхода для отнюдь не нового автомобиля - это в гораздо большей степени зависит от техсостояния конкретной машины и манеры езды. Практика показывала, что некоторые из 3S-FSE, наоборот, расходуют существенно больше, чем 3S-FE. Часто можно было слышать "да поменяешь скоренько насос копеечный и нет проблем". Что не говори, но обязательность регулярной замены основного узла топливной системы двигателя относительно свежей японской машины (тем более, тойоты) - это просто нонсенс. Да и при регулярности в 30-50 т.км даже "копеечные" $300 становились не самой приятной тратой (причем цена эта касалась только 3S-FSE). И мало говорилось о том, что форсунки, которые тоже нередко требовали замены, стоили сопоставимых с ТНВД денег. Разумеется, старательно замалчивались стандартные и притом уже фатальные проблемы 3S-FSE по механической части. Возможно, не все задумывались и над тем, что если двигатель уже "поймал второй уровень в масляном поддоне", то скорее всего от работы на бензо-масляной эмульсии пострадали все трущиеся части двигателя (не стоит сравнивать граммы бензина, попадающие иногда в масло при холодном пуске и испаряющиеся с прогревом движка, с постоянно стекающими в картер литрами топлива). Никто не предупреждал, что на этом движке нельзя пытаться "почистить дроссель" - все правильные регулировки элементов системы управления двигателем требовали использования сканеров. Не все знали про то, как система EGR отравляет двигатель и покрывает коксом элементы впуска, требуя регулярной разборки и прочистки (условно - каждые 30 т.км). Не все знали, что попытка заменить ремень ГРМ "методом подобия с 3S-FE" приводит к встрече поршней и клапанов. Далеко не все представляли, есть ли в их городе хотя бы один автосервис, успешно решающий проблемы D-4. За что вообще в рф ценится именно тойота (если есть япономарки дешевле-быстрее-спортивнее-комфортнее-..)? За "неприхотливость", в самом широком смысле этого слова. Неприхотливость в работе, неприхотливость к топливу, к расходникам, к выбору запчастей, к ремонту... Можно, разумеется, покупать отжимки высоких технологий по цене нормальной машины. Можно тщательно выбирать бензин и лить внутрь разнообразную химию. Можно пересчитывать каждый сэкономленный на бензине цент - покроются ли затраты на предстоящий ремонт или нет (без учета нервных клеток). Можно обучать местных сервисменов основам ремонта систем непосредственного впрыска. Можно вспомнить классическое "что-то давно не ломалась, когда же наконец посыплется"... Есть только один вопрос - "Зачем?" В конце концов, выбор покупателей - их личное дело. А чем больше людей свяжутся с НВ и прочими сомнительными технологиями - тем больше клиентов будет у сервисов. Но элементарная порядочность требует все же сказать - покупка машины с движком D-4 при наличии других альтернатив противоречит здравому смыслу.

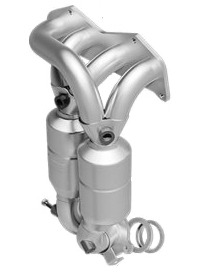

Ретроспективный опыт позволяет утверждать - необходимый и достаточный уровень снижения эмиссии вредных веществ обеспечивался уже классическими двигателями моделей японского рынка в 1990-х годах или стандартом Euro II на европейском рынке. Все, что для этого требовалось - распределенный впрыск, один кислородный датчик и катализатор под днищем. Такие машины многие годы работали в штатной конфигурации, несмотря на отвратительное в то время качество бензина, собственный немалый возраст и пробег (порой требовали замены совсем уж измученные кислородники), а избавиться на них от катализатора было проще простого - но обычно не было такой необходимости. Проблемы начались с этапа Euro III и коррелирующих норм для других рынков, а дальше они только расширялись - второй кислородный датчик, перемещение катализатора ближе к выпуску, переход на "катколлекторы", переход на широкополосные датчики состава смеси, электронное управление дроссельной заслонкой (точнее алгоритмы, сознательно ухудшающие отклик двигателя на акселератор), повышение температурных режимов, обломки катализаторов в цилиндрах... Сегодня же, при нормальном качестве бензина и куда более свежих автомобилях, удаление катализаторов с перепрошивкой ЭБУ типа Euro V > II носит массовый характер. И если для более старых автомобилей в конце концов можно вместо отжившего свое использовать недорогой универсальный катализатор, то для самых свежих и "интеллектуальных" машин альтернативы пробиванию катколлектора и программному отключению контроля эмиссии просто не остается. Несколько слов по отдельным чисто "экологическим" излишествам (бензиновых двигателей): - Система рециркуляции отработавших газов (EGR) - абсолютное зло, при первой возможности ее следует глушить (с учетом конкретной конструкции и наличия обратной связи), прекратив отравление и загрязнение двигателя его собственными отходами жизнедеятельности. - Система улавливания паров топлива (EVAP) - на японских и европейских машинах работает нормально, проблемы возникают только на моделях североамериканского рынка из-за ее чрезвычайного усложнения и "чувствительности". - Система подачи воздуха на выпуск (SAI) - ненужная, но и относительно безвредная система для североамериканских моделей.

На самом деле рецепт абстрактно лучшего двигателя прост - бензин, R6 или V8, атмосферник, чугунный блок, максимальный запас прочности, максимальный рабочий объем, распределенный впрыск, минимальная форсировка... но увы, в Японии встретить подобное можно только на автомобилях явно "антинародного" класса. В доступных массовому потребителю младших сегментах уже нельзя обойтись без компромиссов, поэтому двигатели здесь могут быть не лучшими, но хотя бы "хорошими". Следующая задача - оценивать моторы с учетом их реального применения - обеспечивают ли они приемлемую тяговооруженность и в каких комплектациях устанавливаются (идеальный для компактных моделей двигатель будет явно недостаточен в среднем классе, конструктивно более удачный движок может не агрегатироваться с полным приводом и т.п.). И, наконец, фактор времени - все наши сожаления о прекрасных моторах, которые были сняты с производства 15-20 лет назад, вовсе не означают, что и сегодня надо покупать древние изношенные машины с этими двигателями. Так что говорить имеет смысл только о лучшем двигателе в своем классе и на своем временном отрезке. 1990-е. Среди классических двигателей проще найти несколько неудачных, чем выбирать лучшие из массы хороших. Впрочем, два абсолютных лидера общеизвестны - 4A-FE STD тип'90 в малом классе и 3S-FE тип'90 в среднем. В большом классе в равной степени заслуживают одобрения 1JZ-GE и 1G-FE тип'90. 2000-е. Что касается двигателей третьей волны, то добрые слова найдутся только в адрес 1NZ-FE тип'99 для малого класса, остальные же серии могут лишь с переменным успехом соревноваться за звание аутсайдера, в среднем классе даже "хорошие" двигатели отсутствуют. В большом классе следует отдать должное 1MZ-FE, который на фоне молодых конкурентов оказался совсем не плох. 2010-е. В целом картина немного изменилась - по крайней мере, двигатели 4-й волны пока выглядят лучше предшественников. В младшем классе по-прежнему есть 1NZ-FE (к сожалению, в большинстве случаев это "модернизированный" в худшую сторону тип'03). В старшем сегменте среднего класса неплохо себя показывает 2AR-FE. Что касается большого класса, то по ряду известных экономических и политических причин для рядового потребителя его больше не существует.

Впрочем, лучше на примерах посмотреть, чем новые версии двигателей оказались хуже старых. Про 1G-FE тип'90 и тип'98 уже сказано выше, а вот в чем различие между легендарным 3S-FE тип'90 и тип'96? Все ухудшения вызваны теми же "благими намерениями", вроде снижения механических потерь, снижения расхода топлива, снижения выбросов CO2. Третий пункт относится к совершенно безумной (но выгодной для некоторых) идее мифической борьбы с мифическим глобальным потеплением, а положительный эффект от первых двух оказался непропорционально меньше падения ресурса... Ухудшения в механической части относятся к цилиндро-поршневой группе. Казалось бы, установку новых поршней с подрезанными (Т-образными в проекции) юбками для снижения потерь на трение можно было приветствовать? Но на практике оказалось, что такие поршни начинают стучать при перекладке в ВМТ на гораздо меньших пробегах, чем в классическом тип'90. Да и стук этот означает не шум сам по себе, а повышенный износ. Стоит упомянуть и феноменальную глупость замены полностью плавающих поршневых пальцев запрессовываемыми. Замена трамблерного зажигания на DIS-2 в теории характеризуется только положительно - нет вращающихся механических элементов, больше срок службы катушек, выше стабильность зажигания... А на практике? Понятно, что невозможно вручную подрегулировать базовый угол опережения зажигания. Ресурс новых катушек зажигания, по сравнению с классическими выносными, даже упал. Ресурс высоковольтных проводов ожидаемо снизился (теперь каждая свеча искрила вдвое чаще) - вместо 8-10 лет они служили 4-6. Хорошо, что хотя бы свечи остались простыми двухконтактными, а не платиновыми. Катализатор переместился из-под днища прямо к выпускному коллектору, дабы быстрее прогреваться и включаться в работу. Результат - общий перегрев подкапотного пространства, снижение эффективности системы охлаждения. О пресловутых последствиях возможного попадания раскрошенных элементов катализатора в цилиндры упоминать излишне. Впрыск топлива вместо попарного или синхронного стал на многих вариантах тип'96 чисто секвентальным (в каждый цилиндр по одному разу за цикл) - более точная дозировка, снижение потерь, "эколохия"... На деле же, бензину перед попаданием в цилиндр теперь давалось куда меньше времени на испарение, поэтому автоматически ухудшились пусковые характеристики при низких температурах.

Более-менее достоверно можно говорить лишь о "ресурсе до переборки", когда двигатель массовой серии требовал первого серьезного вмешательства в механическую часть (не считая замены ремня ГРМ). У большинства классических движков переборка приходилась на третью сотню пробега (порядка 200-250 т.км). Как правило, вмешательство заключалось в замене износившихся или залегших поршневых колец и замене маслосъемных колпачков - то есть являлось именно переборкой, а не капитальным ремонтом (геометрия цилиндров и хон на стенках обычно сохранялись). Двигатели следующего поколения требуют внимания часто уже на второй сотне т.км пробега, и в лучшем случае дело обходится заменой поршневой группы (при этом желательно менять детали на модифицированные в соответствии с последними сервисными бюллетенями). При ощутимом угаре масла и шуме перекладки поршней на пробегах свыше 200 т.км следует готовиться к большому ремонту - сильный износ гильз не оставляет других вариантов. Toyota не предусматривает капремонта алюминиевых блоков цилиндров, но на практике, разумеется, блоки перегильзовывают и растачивают. К сожалению, солидные фирмы, действительно качественно и на высоком профессиональном уровне выполняющие капремонт современных "одноразовых" двигателей, во всей стран можно реально пересчитать по пальцам. Но бодрые отчеты об успешной перегильзовке сегодня приходят уже от передвижных колхозных мастерских и гаражных кооперативов - что можно сказать о качестве работ и о ресурсе таких двигателей - наверное, понятно.

Этот вопрос поставлен неверно, как и в случае "абсолютно лучшего двигателя". Да, современные моторы не идут в сравнение с классическими по надежности, долговечности и живучести (по крайней мере, с лидерами прошлых лет). Они куда менее ремонтопригодны по механической части, они становятся слишком продвинуты для неквалифицированного сервиса... Но дело в том, что альтернативы им уже нет. Появление новых поколений моторов нужно воспринимать как данность и каждый раз заново учиться с ними работать. Разумеется, автовладельцам следует всячески избегать отдельных неудачных двигателей и особо неудачных серий. Избегать моторов самых ранних выпусков, когда еще ведется традиционная "обкатка на покупателе". При наличии нескольких модификаций конкретной модели всегда следует выбирать более надежную - пусть даже поступившись или финансами, или техническими характеристиками. P.S. В заключение - нельзя не поблагодарить Toyot'у за то, что когда-то она создавала двигатели "для людей", с простыми и надежными решениями, без присущих многим другим японцам и европейцам изысков. И пусть обладатели автомобилей от "передовых и продвинутых" производителей пренебрежительно называли их кондовыми - тем лучше!

Другие материалы по теме двигателей Toyota · VVT (Gen I) · VVT-i (Gen II) · VVT-i (Gen III) · VVT-i (Gen IV) · Dual-VVT · VVT-iE · VVT-iW |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||